製薬においてはターゲットを調節することができる新規の低分子化合物を発見するためにさまざまな試みがされてきました。比較的最近になり、DNA-encoded chemical library (DECL) 技術が使われるようになりました。もともとそのコンセプトは1992年に登場 (Proc. Natl Acad. Sci. USA 1992) ものですが、それから15年後に学術界と産業界の双方で再び着手されはじめたものです。今では、この技術は多くの製薬会社で採用されているほか、多くの学術研究機関からも関心を集めています (Nat. Chem. Biol. 2009)。この記事ではDNA-encoded chemical libraryを概説します。

DNA-encoded chemical libraryとは

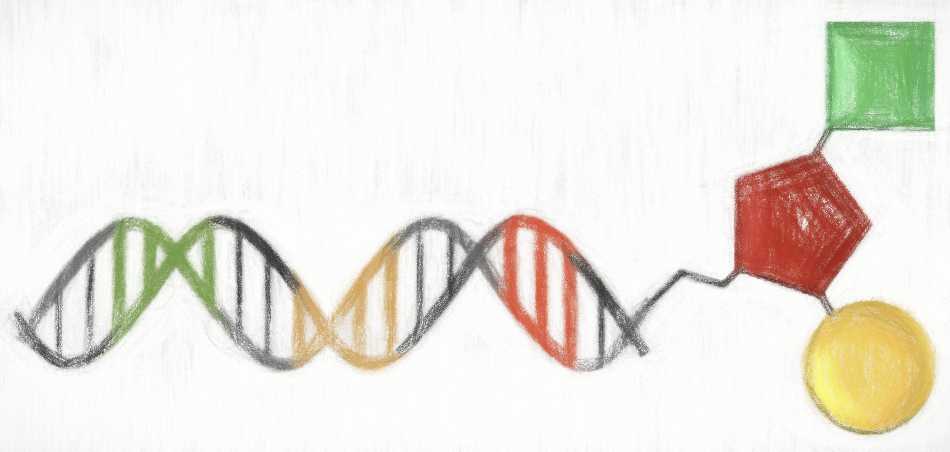

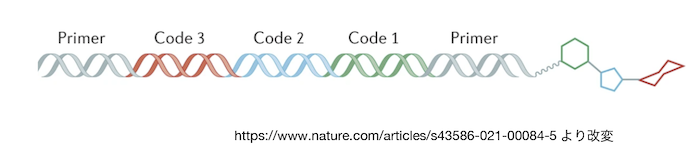

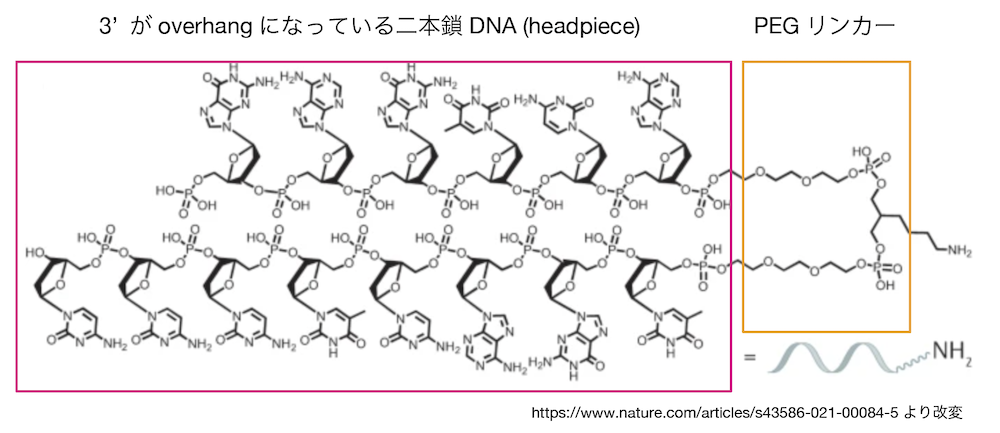

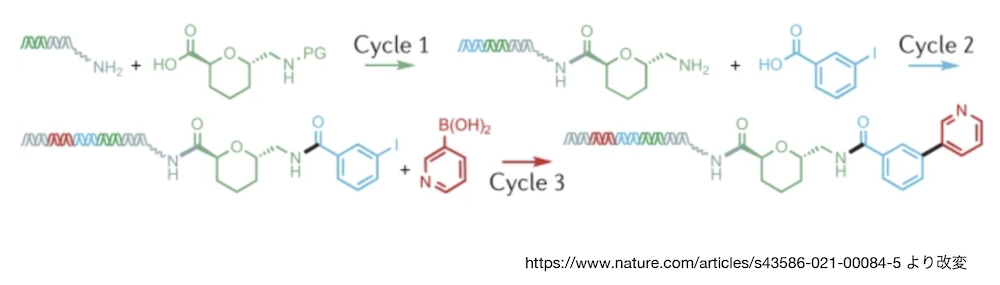

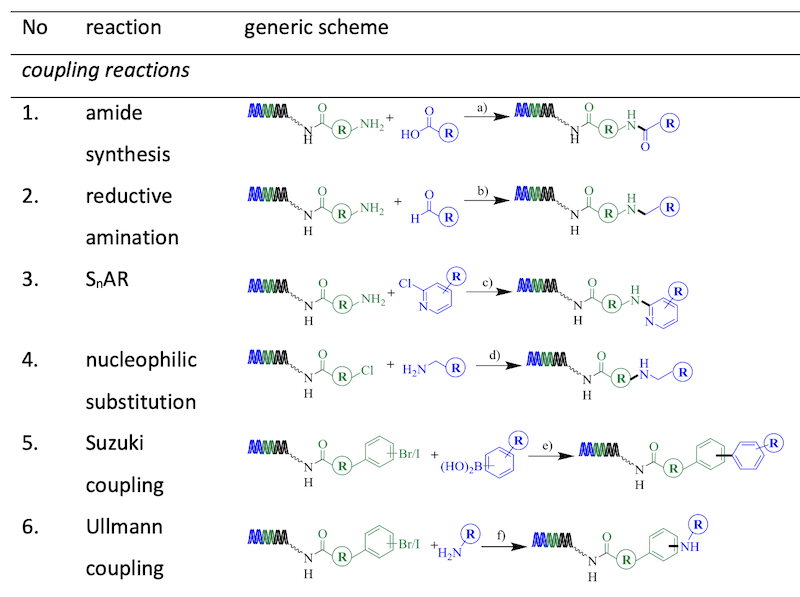

DNA-encoded chemical library (DECL) はコンビナトリアルケミストリーという数百万個の低分子を低コストで合成することができる技術を使って化合物とそのDNAバーコードを日も続けたライブラリーを作成します。下図においてバーコードの様々な色は、ライブラリ製造時に成長するDNAオリゴマーに順次追加されるDNA断片を表していて、これらのDNA断片は新たに付加した化学構造 (ビルディングブロック, 同じ色で図示)と対応しています。

DNAバーコーディングの登場、それから2005年に市販の第二世代ハイスループットシーケンサーがリリースされたことと相まって、何百万もの分子を一意にエンコードし、後で調べることが可能になりました。また、DNAバーコードはエタノールを加えると確実に沈殿し、この挙動はDNAに共有結合している低分子の性質にかかわらず変わらないという特徴もあります。

実験の概略

まとめに代えて

この記事では, 創薬において近年注目されている技術であるDNA-encoded chemical libraryの概要を紹介しました。

創薬科学ははじめてだといろいろ難解な用語が出てきますが、それらを平易に解説した入門書がこちらの本です。

また、創薬スクリーニングのノウハウをまとめたのがこちらの本で、DECLについても記載されています。

創薬研究やDNAについては、このような関連記事があるので合わせてご覧ください。

今日も【生命医学をハックする】をお読みいただきありがとうございました。当サイトの記事をもとに加筆した月2回のニュースレターも好評配信中ですので、よろしければこちらも合わせてどうぞ